2025.10.18

「なぜ、醤油を使わないのか? 食文化再考」

もう何年も昔、社長と社員が一緒に食事をとっていた時のこと。そこである社員が、海苔に醤油を付けずに食べていたのを見て、社長が「なぜ、醤油を使わないのか?」と言ったことがあったそうです。

それは、好みの問題では?・・・なんて思ってしまったのですが、それは大間違い。食事には正しい文化と作法があるのです。

私たちの食生活になじみのある醤油は「醤(ひしお)」という発酵調味料の一種です。「醤」は広く言えば、「塩漬けして発酵させた食品」のこと。縄文時代の末期には、肉を発酵させた「肉醤(ししびしお)」・魚を発酵させた「魚醤(うおびしお)」・野菜を発酵させた「草醤(くさびしお)」などが存在していました。さらに飛鳥時代には遣唐使によって「唐醤(からびしお)」が伝来し、日本の発酵調味料文化の基礎が築かれたといいます。

この「醤」。飛鳥時代から奈良時代には、宮内省に「主醤(ひしおのつかさ)」と言う官職まで置かれ、醤の生産が国家的に管理される体制が取られていたと言うから驚きです。

醤が食事にとってどれだけ大事な存在だったかが伺えます。

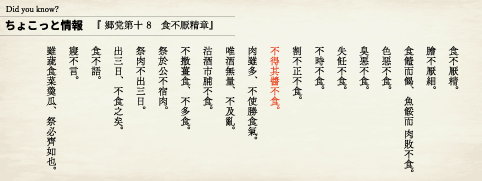

さらにお隣の中国では、孔子が論語(郷党第十の八)において、「色の悪しきは食らわず。臭いの悪しきは食らわず・・(略)・・其の醤を得ざれば食らわず」と説いています。醤がなければ食べない、つまり発酵したものが一緒に揃ってこそ食事が成り立つということです。

こうした歴史をみると、発酵食を摂ると言うことは、単なる栄養補給ではなく、大きな食文化であり、人類の叡智の結晶だったことが伺えます。一昔前では当たり前のことだったのかもしれません。社長の「なぜ醤油を使わないのか?」と言う一言には、こうした食文化の裏付けがあったのです。