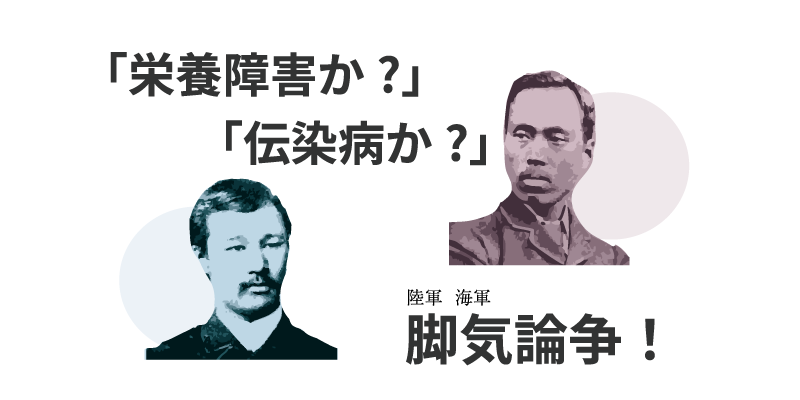

陸軍・海軍 脚気論争!

現代では栄養素の大切さは当たり前のこととされています。しかし、その概念がまだ知られていなかった時代には、多くの人々が命を落としました。その代表例が「脚気」です。神経系の不調に加え、手足のしびれやむくみ、全身の衰弱を伴い、重症化すれば死に至る病で、江戸時代には「江戸患い」とも呼ばれていました。

特に明治時代には、この脚気をめぐって日本の医学界は大きく二つに分かれ、大論争となりました。一方は陸軍軍医総監・森鷗外らが主張した「細菌説」。当時最先端であったドイツ医学を背景に、脚気を未知の病原体による伝染病と考えたもの。もう一方は海軍軍医・高木兼寛による「栄養障害説」。イギリス留学の経験をもとに、軍艦の行動記録や兵士の身分ごとの患者数の差に注目し、原因は食事にあると結論づけました。そして高木は陸海軍で主流であった白米中心の食事を改め、全海軍の食事を精米4割・押し麦6割とする大改革を断行したのです。

その結果、日露戦争では、高木の栄養障害説を排斥し、細菌を病原体とする自説に固執した陸軍では、*約22万人もの脚気患者を出し、そのうち約2万8千人が命を落としました。一方の海軍の脚気患者は、軽傷者がほんの数人で、ほぼ皆無に近い状態にとどまりました。両軍の対照的な結果は、食生活の違いが決定的な要因であることを示していました。(* 日録20世紀より引用)

当時はまだ「ビタミン」という概念はありませんでしたが、この実証的な成果がもととなり、後に脚気の正体は「ビタミンB1欠乏症」と明らかになります。たった一つの栄養素が欠けるだけで、人は衰弱し、死に至る―― 現代に生きる私たちには信じがたい事実ですが、脚気の流行はそれを如実に示していました。

そして誇るべきことに、高木兼寛の実証とその後の研究は、世界にビタミンの存在を知らしめることとなりました。脚気論争の歴史は、栄養素の重要性と食事による養生の大切さを、今に伝える教訓でもあります。私たちは、日々の食生活が命を支える基本であることを、決して忘れてはならないのです。